はじめに

2025年4月から小規模の木造建築物の柱の小径(令第43条関連)の基準が変わります。

柱の小径と柱の有効細長比を検討する必要があります。

まずは、柱の有効細長比の計算を確認します。

↓この本も参考にしています。

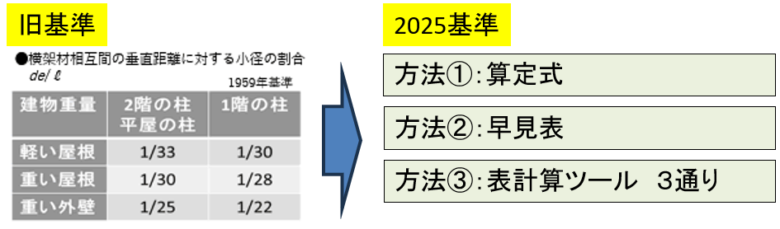

柱の小径の基準の見直し

「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて柱の小径を算定していましたが、 仕様の実況に応じた柱の小径を算定します。

算定方法は、3つ

●早見表(柱の小径を容易に把握できる試算例)

●表計算ツール(諸元を入力することで、柱の小径や柱の負担可能面積を容易に算定)

●算定式により、柱の小径を算定

試算例(早見表)、表計算ツールは日本住宅・木材技術センターHPにおいて公開しています。

URL:https://www.howtec.or.jp/publics/index/411/

柱の有効細長比とは

柱の有効細長比とは、部材の座屈のしにくさを表す値です。

その値は、建築基準法の施行令43条6項で150以下と定められています。

この値が大きいほど細長い部材であり、座屈しやすいということになります。

柱の有効細長比 計算の手順

各階の柱の有効細長比の最大値が150以下であることを確認します。

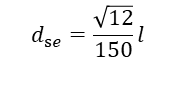

柱の有効細長比は、以下の計算式により算出します。

柱の有効細長比(最大値)=√12 x 横架材相互間の垂直距離(最大値) ÷ 柱の小径

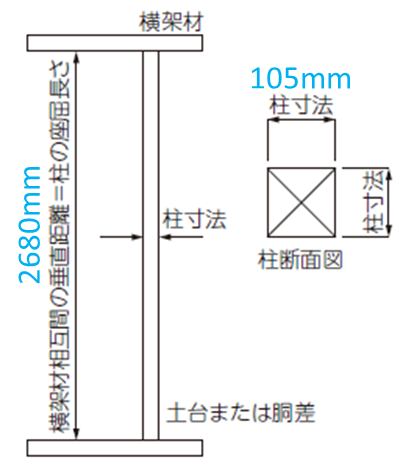

サンプル図の場合、横架材相互間の垂直距離の最大値は268cm、柱の小径が10.5cmです。

数値を計算式にあてはめると

√12 x 268 ÷ 10.5 = 88.5(小数第2位切上)

柱の有効細長比=88.5(小数第2位切上) ≦ 150

150以下であることが確認できたので、終了です。

NGの場合は、横架材間距離を短くするか、柱サイズを大きくするかで再検討します。

最後に

今回は、柱の有効細長比について計算しました。

どうだったでしょうか。掛け算や割り算、ルートで計算できたので簡単だったのではないでしょうか。

次回は、柱の小径について計算します。