はじめに

サンプルプランについて、壁量計算のN値計算を抜粋して詳しく説明します。

筋かいの補正計算を角柱ごとに抜粋してN値計算していきます。

N値計算の手順

①壁倍率の差Aの算出:検討する柱の両側に取り付く耐力壁の倍率の差 A を求めます。

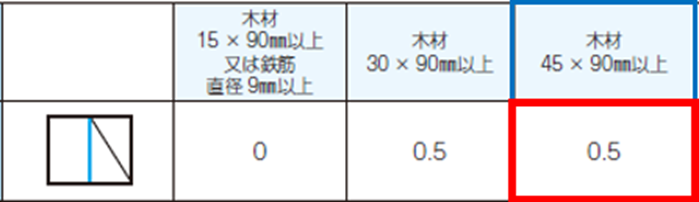

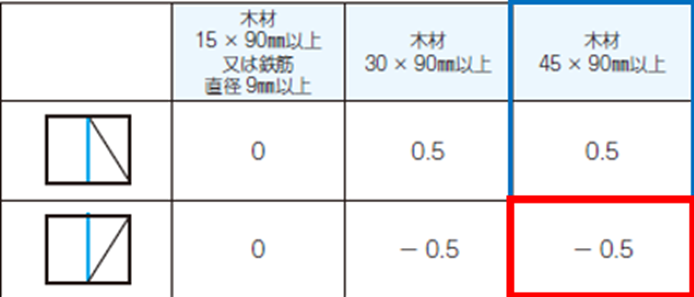

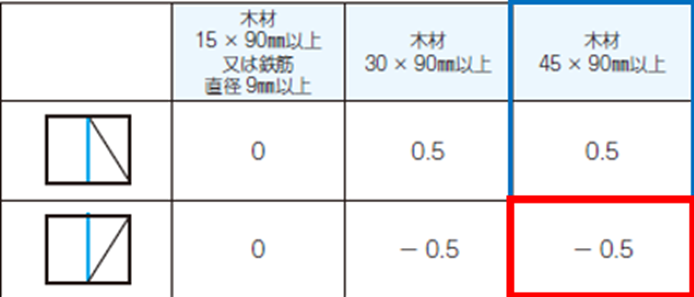

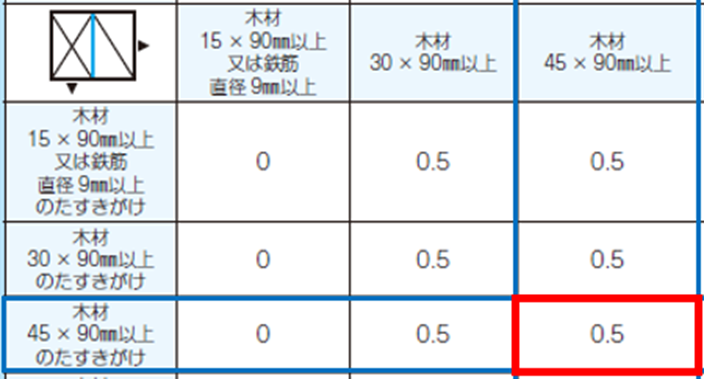

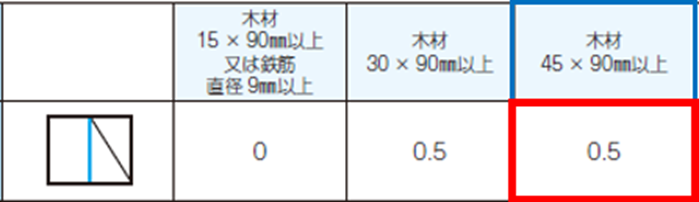

②補正値の決定:筋かいの場合、柱に取り付く筋かいの種類と位置により①の値を補正します。

③係数B、Lの決定:柱が出隅かどうかを確認し、係数B、Lを決定します。

④N値の算出:①~③を下記計算式に当てはめてN値を算出します。

⑤柱頭・柱脚の接合金物の選択 :④で求めたN値以上の許容耐力を持つ接合金物等を平12 建告第1460 号から選択します。

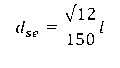

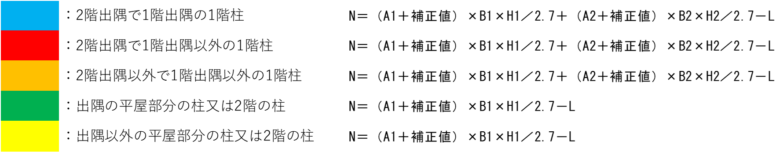

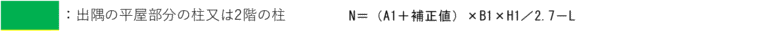

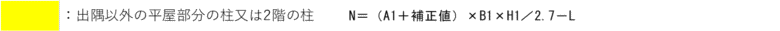

①平屋の柱、2階建ての2階の柱

N=(A1+補正値)×B1×H1/2.7-L

N :接合部倍率の数値

A1:当該柱の両側における軸組の壁倍率の差。筋かいの場合は補正値を加える

B1:出隅0.8,その他0.5(梁や桁の曲がらないようにがんばる抵抗力)

L :出隅0.4、その他の場合0.6(床や屋根の重量による押さえ込み効果)

H1:当該階の横架材の上端の相互間の垂直距離(ただし、3.2m以下の場合は2.7とする)

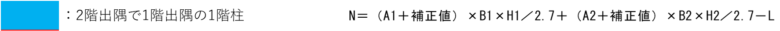

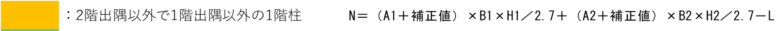

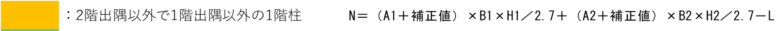

②2階建ての1階の柱

N=(A1+補正値)×B1×H1/2.7+(A2+補正値)×B2×H2/2.7-L

A1、B1は①に同じ。

A2:当該柱の上の2階柱両側における軸組の壁倍率の差。筋かいの場合は補正値を加える

B2:当該柱の上の2階 出隅0.8,その他0.5

L :出隅1.0、その他の場合1.6 ※Lは1階の柱の種類で判断する

H1:当該階の横架材の上端の相互間の垂直距離(ただし、3.2m以下の場合は2.7とする)

H2:当該階に連続する壁における横架材の上端の相互間の垂直距離(ただし、3.2m以下の場合は2.7とする)

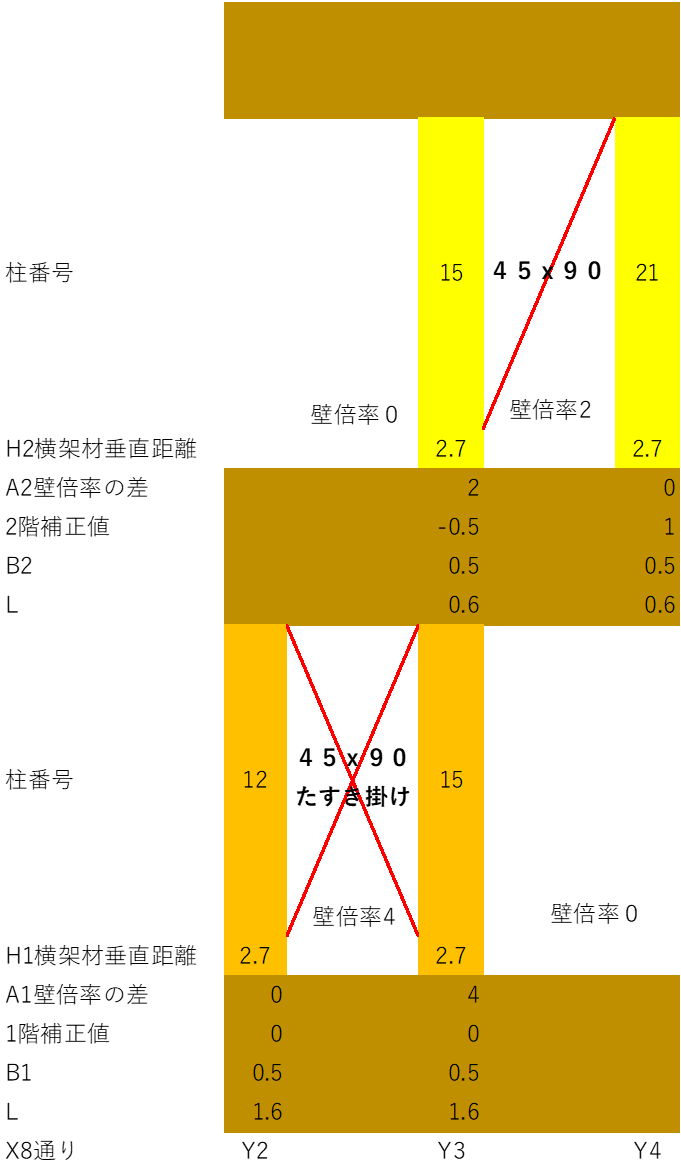

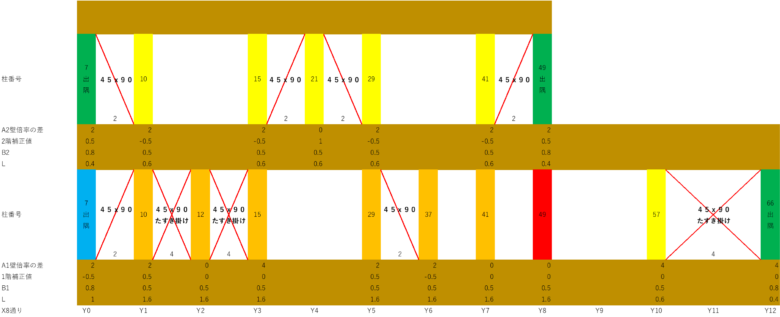

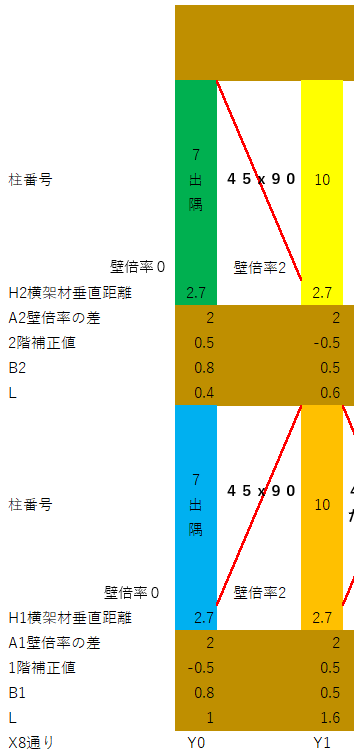

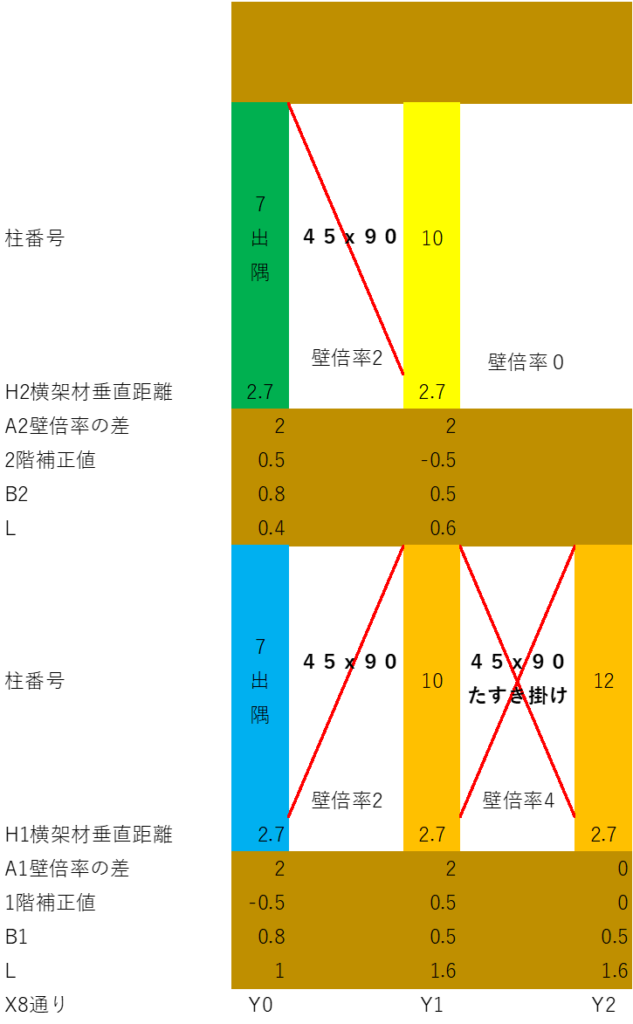

N値計算(Y方向)

Y8通りから抜粋して説明します。

軸組の柱に着色を行い、分類した計算式に当てはめていきます。

柱(2階7番、1階7番)

●2階7番の柱:N=(A1+補正値)×B1×H1/2.7-L

・筋かいは柱の柱頭に取り付くので補正値は『+5』となります。

N=(2+0.5)×0.8×2.7/2.7-0.4=1.6

●1階7番の柱:N=(A1+補正値)×B1×H1/2.7+(A2+補正値)×B2×H2/2.7-L

・筋かいは柱の柱脚に取り付くので補正値は『ー5』となります。

N=(2-0.5)×0.8×2.7/2.7+(2+0.5)×0.8×2.7/2.7-1.0=2.2

柱(2階10番、1階10番)

●2階10番の柱:N=(A1+補正値)×B1×H1/2.7-L

・筋かいは柱の柱脚に取り付くので補正値は『ー5』となります。

N=(2-0.5)×0.5×2.7/2.7-0.6=0.15

●1階10番の柱:N=(A1+補正値)×B1×H1/2.7+(A2+補正値)×B2×H2/2.7-L

・筋かいは柱の柱頭に取り付くので補正値は『+5』となります。

N=(2-0.5)×0.8×2.7/2.7+(2+0.5)×0.8×2.7/2.7-1.0=2.2

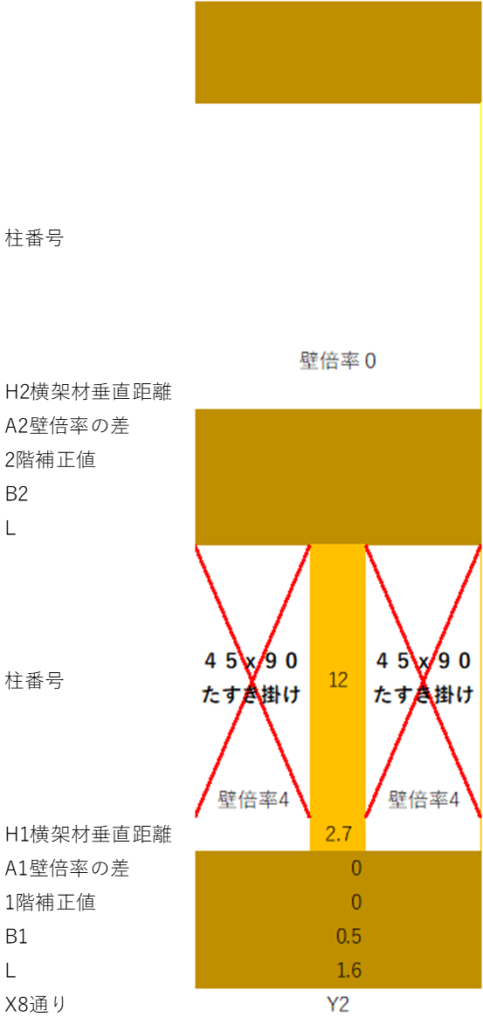

柱(1階12番)

●1階12番の柱:N=(A1+補正値)×B1×H1/2.7+(A2+補正値)×B2×H2/2.7-L

・筋かいは柱の柱脚に取り付くので補正値は『0』となります。

(0+0)×0.5×2.7/2.7+(0+0)×0.5×2.7/2.7-1.6=-1.6

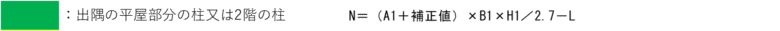

柱(2階49番、1階49番)

●2階49番の柱:N=(A1+補正値)×B1×H1/2.7-L

・筋かいは柱の柱頭に取り付くので補正値は『+5』となります。

N=(2+0.5)×0.8×2.7/2.7-0.4=1.6

●1階49番の柱:N=(A1+補正値)×B1×H1/2.7+(A2+補正値)×B2×H2/2.7-L

・補正無し

N=(0+0)×0.5×2.7/2.7+(2+0.5)×0.8×2.7/2.7-1.6=0.4

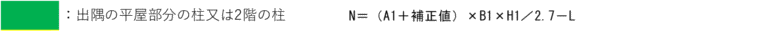

柱(1階57番、1階66番)

●1階57番の柱:N=(A1+補正値)×B1×H1/2.7-L

・筋かいの補正値は『0』となります。

N=(4+0)×0.5×2.7/2.7-0.6=1.4

●1階66番の柱:N=(A1+補正値)×B1×H1/2.7-L

・筋かいの補正値は『0』となります。

N=(4+0)×0.8×2.7/2.7-0.4=2.8

最後に

今回は、壁量計算のN値計算を抜粋して詳しく説明しました。

軸組みに着色して考えると複雑な計算もやりやすかったのではないでしょうか。

次回は、柱の有効細長比について計算します。