ALVSとは

建築基準法では、居室の床面積に対して採光、換気、排煙に有効な開口面積が確保されているかを計算する必要があります。

この計算のことを略してALVSと呼んだりします。

A(Area):室床面積

L(Light):有効採光計算

V(Ventilation):換気計算

S(Smoke):排煙計算

A(Area):室床面積

これは部屋の床面積で、壁や柱の中心線で囲まれた部分を計算した面積です。

簡単に言うと床の寸法で「たて×よこ」ですね。

L(Light):有効採光計算

居室には、採光のための窓その他の開口部を設ける必要があります。

採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、

住宅は1/7以上、その他の建築物は1/5〜1/10以上としなければなりません。

それでは、計算について説明します。

有効採光面積 = 開口面積 × 採光補正係数

つまり、同じ開口面積の窓であっても,「採光補正係数」の値により、「有効採光面積」の値は違ってきます(「採光補正係数」の値が大きいほど,「有効採光面積」の値は大きくなる)。

まず,「採光補正係数」を求めるには「採光関係比率」を求めます。

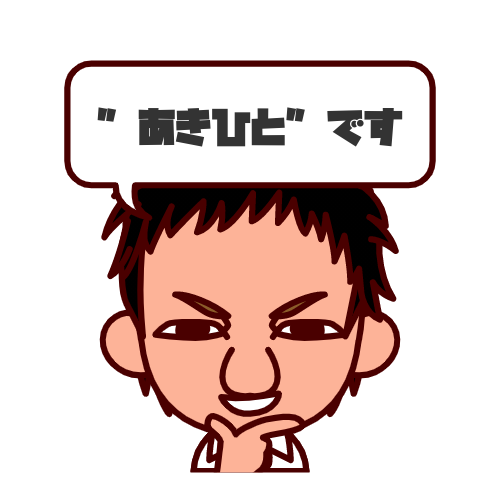

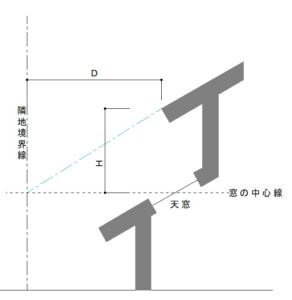

■「採光関係比率」の求め方

「開口直上部分等から隣地境界線等までの距離:D(水平距離)」(下図参照)と「開口直上部分等から開口部の中心線までの距離:H(垂直距離)」(下図参照)を求めます。

このDをHで割った値=D/H=θ (θの値が大きいほど採光に有利)が「採光関係比率」となります。

採光関係比率=D/H

窓2の採光関係比率D1/H1とD1/H2のうち、最小の数値となる

次に「採光関係比率」を使って,「採光補正係数」を求めていきます。

■採光補正係数の求め方

採光補正係数の求め方は用途地域によって変わってきます。

住居系の場合:「採光補正係数」=「採光関係比率D/H」×6ー1.4

【注意事項3つ】

①. 開口部が「隣地境界線」ではなく「道路境界線」に面する場合

→「採光補正係数」の値が1.0未満となった場合でも「1.0」とできる。(通称:道路1.0緩和)

②. 開口部が道に面しない場合で,「水平距離:D」が7m以上となる場合

→「採光補正係数」の値が1.0未満となった場合でも「1.0」とできる。(通称:住居系7m緩和)

③. 開口部が道に面しない場合で, 水平距離が7m未満の場合

→「採光補正係数」の値が負数(マイナス値)となった場合は「0」とする。

工業系の場合:「採光補正係数」=「採光関係比率D/H」×8ー1

【注意事項3つ】

①. 開口部が「隣地境界線」ではなく「道路境界線」に面する場合

→「採光補正係数」の値が1.0未満となった場合でも「1.0」とできる. (通称:道路1.0緩和)

②. 開口部が道に面しない場合で, 「水平距離:D」が5m以上となる場合

→「採光補正係数」の値が1.0未満となった場合でも「1.0」とできる. (通称:工業系5m緩和)

③. 開口部が道に面しない場合で, 水平距離が5m未満の場合

→「採光補正係数」の値が負数(マイナス値)となった場合は「0」とする。

商業系の場合:「採光補正係数」=「採光関係比率D/H」×10ー1

【注意事項3つ】

①. 開口部が「隣地境界線」ではなく「道路境界線」に面する場合

→「採光補正係数」の値が1.0未満となった場合でも「1.0」とできる。(通称:道路1.0緩和)

②. 開口部が道に面しない場合で, 「水平距離:D」が4m以上となる場合

→「採光補正係数」の値が1.0未満となった場合でも「1.0」とできる. (通称:商業系4m緩和)

③. 開口部が道に面しない場合で, 水平距離が4m未満の場合

→「採光補正係数」の値が負数(マイナス値)となった場合は「0」とする。

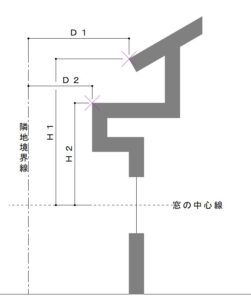

①. 用途地域にかかわらず「開口部が天窓の場合:採光補正係数を3倍にできる。」(通称:天窓3倍緩和)

②. 用途地域にかかわらず 開口部の外側に90cm以上の縁側がある場合

「縁側の室内側にある開口部の採光補正係数」=「縁側の外側にある開口部の採光補正係数」×「0.7」

つまり、「有効採光面積」=「開口部の面積」×「採光補正係数」×「0.7」となり、「有効採光面積」も結果的に0.7掛けとなります。

③. 用途地域にかかわらず「採光補正係数の最大値は3.0とする。」

つまり,「天窓3倍緩和」などを適用した場合でも、 「採光補正係数の値」は3.0より大きくできません。

A.開口部が道路に面する場合

B.開口部が公園等に面する場合

以上、計算結果より有効採光面積/居室の床面積≧1/7(種類によって数値[1/5〜1/10]は異なる。)となっているか確認しましょう。

V(Ventilation):換気計算

居室には、換気のための窓その他の開口部を設ける必要があります。

換気に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して1/20以上としなければなりません。

それでは、計算式について説明します。

・有効窓面積=窓面積×窓の形式による倍数

はめ殺し:0、引違い:1/2、3枚引違い:2/3、片引き:1/2、両開き:1、上げ下げ:1/2

ただし、政令で定める技術基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りではない。

S(Smoke):排煙計算

居室には、換気のための窓その他の開口部を設ける必要があります。

換気に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して1/50以上としなければなりません。

排煙設備の必要な建物の用途に住宅は含まれていません。

ただし、3階建ての住宅や200㎡を超える住宅の場合、計算することになります。

また、防火・準防火地域内の木造2階建て住宅の場合も検討が必要です。

天井の下方80cm以内にある開口部の面積が床面積の1/50以上あるかを算定する必要があります。

最後に

ALVSについて、計算式を紹介しました。

確認申請する際に、ALVSの計算は必須です。

居室を設ける上で、窓の大きさなどが建築基準法で定められており、計算が必要だということを知っておきましょう。

A(Area):室床面積

L(Light):有効採光計算

V(Ventilation):換気計算

S(Smoke):排煙計算

↓この本も参考にしています。