採光計算は、建物の設計において重要な要素ですが、時には迷うことがあります。どのような場合に採光計算で迷いが生じるのか、そしてその解決策とポイントについて探ってみましょう。

↓この本も参考にしています。

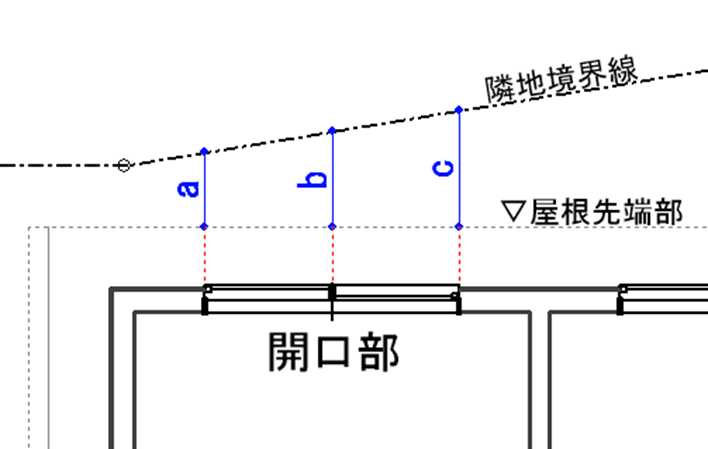

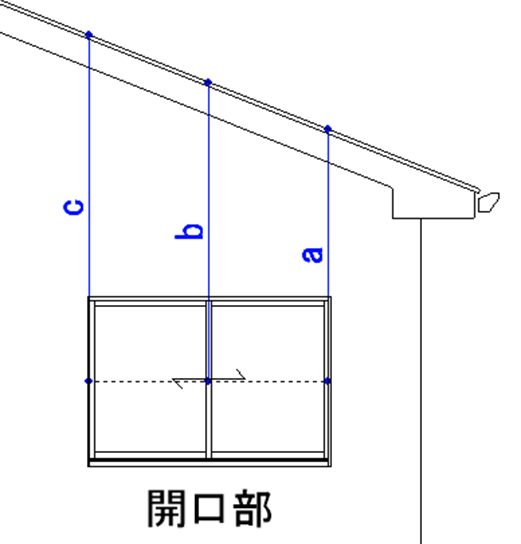

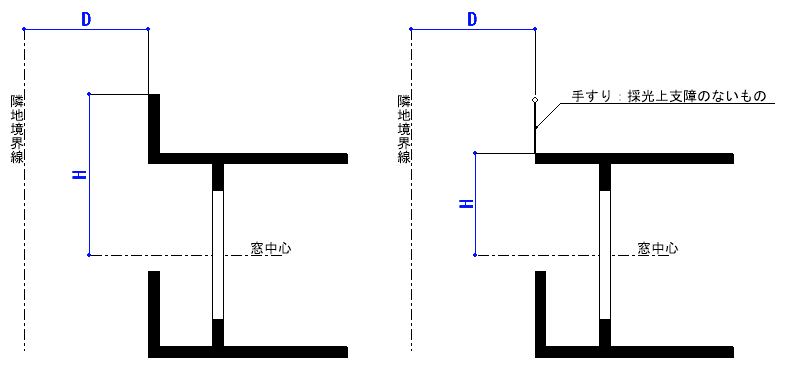

①開口部の中心の取り方

下図の場合、『水平距離』及び『垂直距離』はb(開口部の中心)で算定します。

また、窓の形状が四角形でない、丸形、台形、三角形等の場合、中心の考え方は重心とします。

②出窓

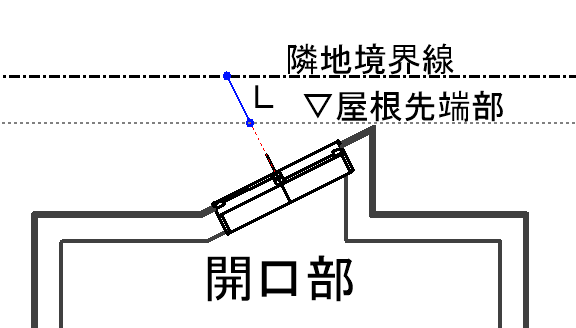

下図のように居室の窓が隣地境界線に平行でない場合、開口部の中心から開口部に対しての垂直距離(L)を水平距離とします。

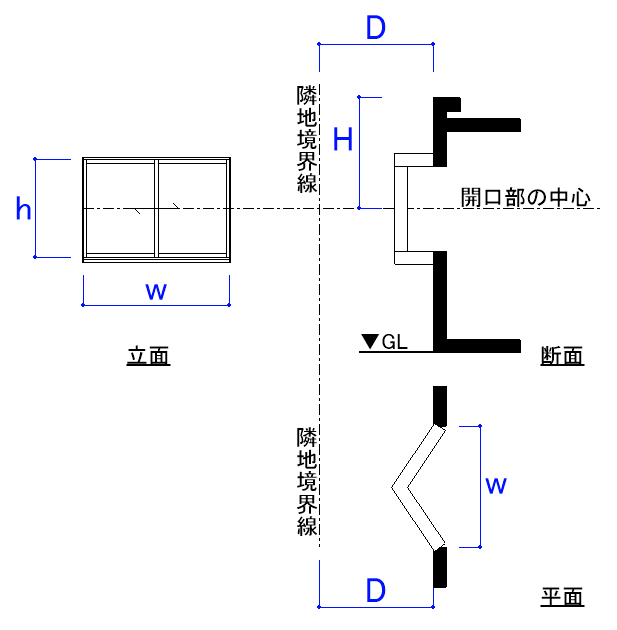

下図のように居室に出窓がある場合、出窓部分を除いた外壁からの垂直距離(D)を水平距離とします。

③バルコニーに面する居室

外気に有効に開放されているバルコニーに面する居室について、採光補正係数算定のための垂直距離H、水平距離Dの算定は下図の通りとなります。

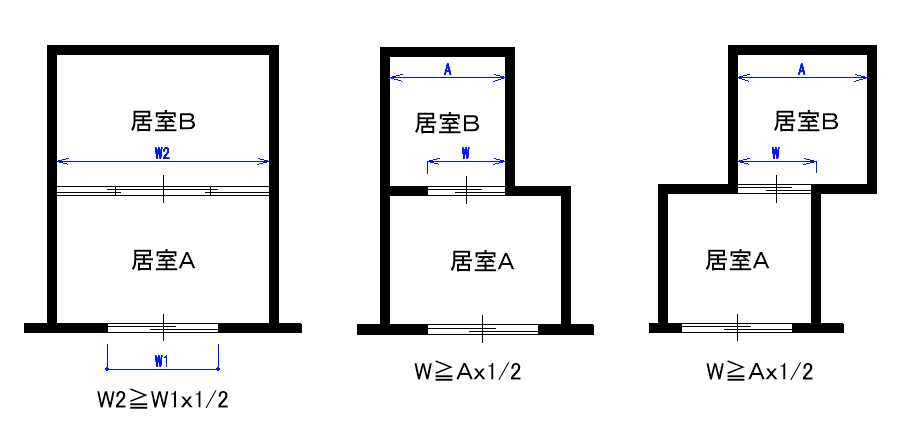

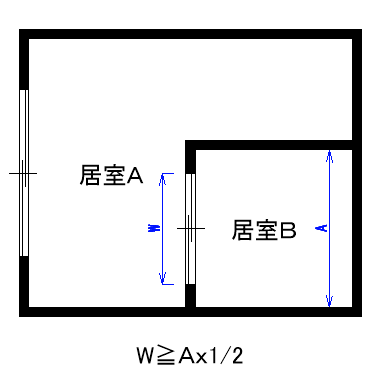

④2室の共通採光

下図のように、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は採光の検討の際、1室とみなすことができます。

行政によっては、アコーディオンカーテン等の簡易な可動間仕切りは、ふすま、障子と同等とみなされます。

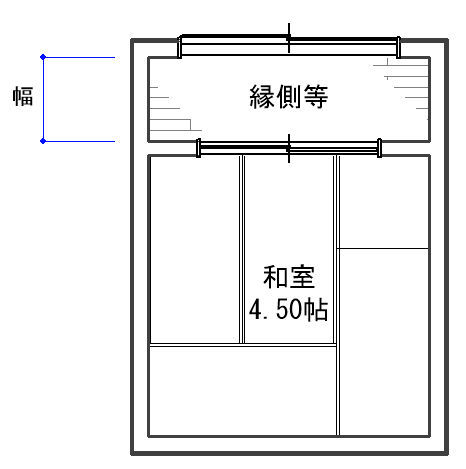

⑤縁側等に面する場合の採光補正係数

居室の外側に縁側等がある場合の採光補正係数は、下表により算定できます。

| 縁側等の形態 | 縁側等の幅 | 採光の有効係数 |

| ①縁側等の屋内廊下 | 0.9m未満 | 100% |

| 0.9m以上2m以下 | 70% | |

| 2m超 | 室として扱う | |

|

②吹きさらしの廊下、 |

2m以下 | 100% |

| 2m超4m以下 | 70% |

近畿建築行政会議 建築基準法 共通取扱い集

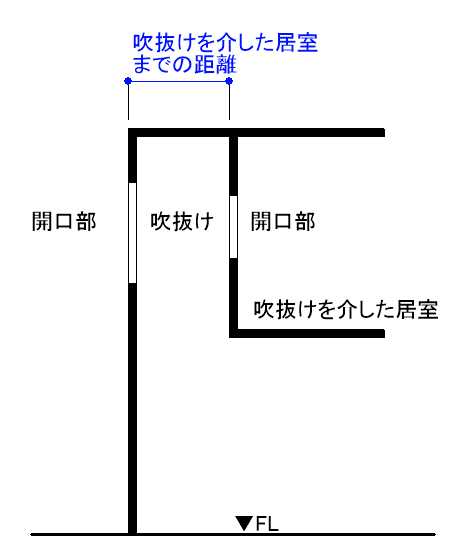

⑥吹抜けを介した採光

下図のように吹抜けを介した居室の採光については、下表により算定できます。

尚、吹抜けを介した開口部までの距離が2mを超える場合、外壁からの採光は取れないものとします。

| 吹抜けを介した 開口部までの距離 | 採光の有効係数 |

| 0.9m未満 | 100% |

| 0.9m以上2m以下 | 70% |

吹抜けを介した居室の採光は、外壁の開口部が吹抜けを介した居室の開口部を包含している場合、開口までの距離が2m以下の場合は、採光上の開放性を有するものとして、令第20条の『その他これに類するもの』と扱う。

近畿建築行政会議 建築基準法 共通取扱い集

⑦ドア、シャッター等の採光

光を通さないドアは採光のための開口部とはならない。また、シャッターについては日中常時解放である場合に限り、開口部分を有効採光面積に参入することができます。

まとめ

採光計算で迷うポイント7選を紹介しました。

主に、近畿地方での取り扱いをまとめているので、特性行政庁により扱いが異なる場合があります。

必ず審査機関に確認するように注意しましょう。

↓この本も参考にしています。

↓この本も参考にしています。