はじめに

住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度で、その制度のひとつである『構造の安定に関すること』の評価基準には、6つのチェックポイントがあります。

1.壁量のチェック

2.バランスよい壁配置のチェック

3.床倍率のチェック

4.接合部のチェック

5.基礎のチェック

6.横架材のチェック

対象となるのは、階数が2以下で、延べ床面積500m2以下の戸建の木造軸組住宅になります。

建築基準法の基準よりも「損傷防止」、「倒壊等防止」という2つの目標が達成できるような構造躯体の強さが確保されているかどうかを評価・表示するものです。

等級が高くなるほど、より大きな力に耐える住宅であることを表しています。

計算自体は建築基準法の壁量計算と同じ簡易な計算方法で構造に関する事をチェックできるようになっています。

今回はその壁量計算の必要壁量について計算していきます。

↓この本も参考にしています。

壁量計算用床面積(住宅性能表示)

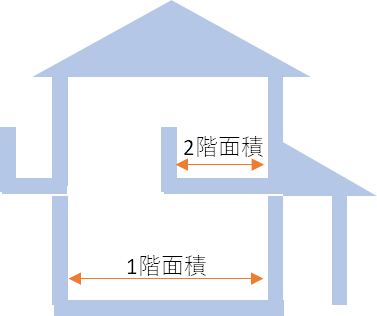

壁量計算用の床面積は、大きく2つの方法に分かれます。基準法の壁量計算と性能表示に基ずく壁量計算です。

性能表示の壁量計算用床面積は、基準法の床面積が『見下げ面積』に対して『見上げ面積』となります。

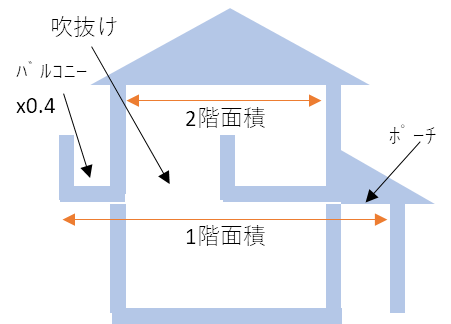

1階の床面積には、吹抜け、2階オーバーハング、外部(玄関ポーチ)が含まれます。

バルコニーは荷重が軽いため、面積に0.4を掛けたものになります。

2階の床面積には、小屋組みの横架材で囲まれた面積になります。

それでは、性能表示に基ずく必要壁量について計算していきましょう。

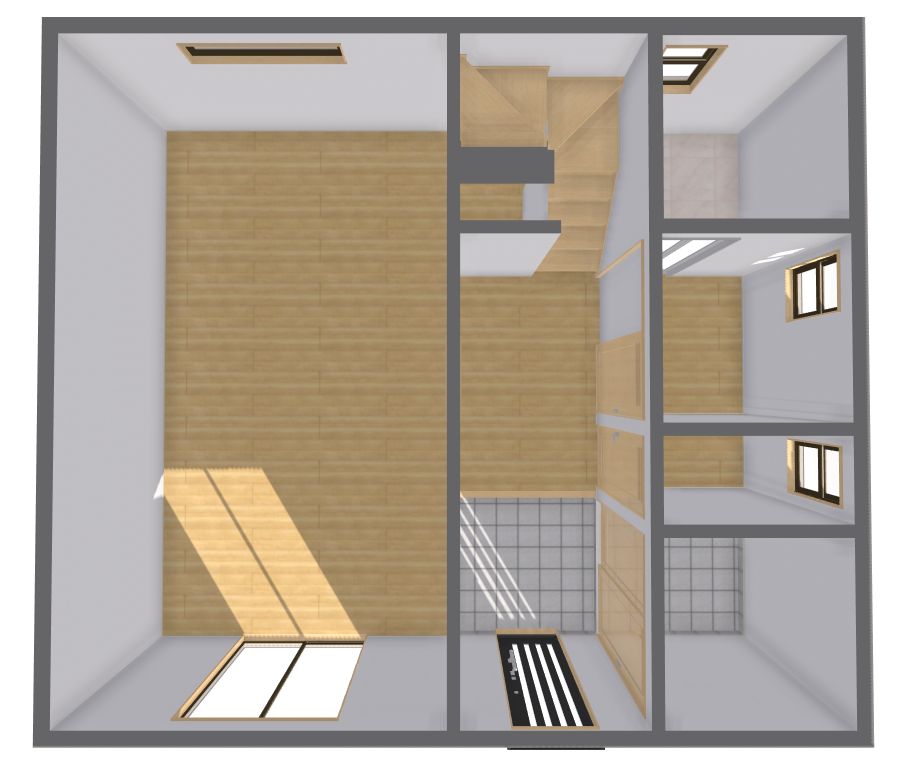

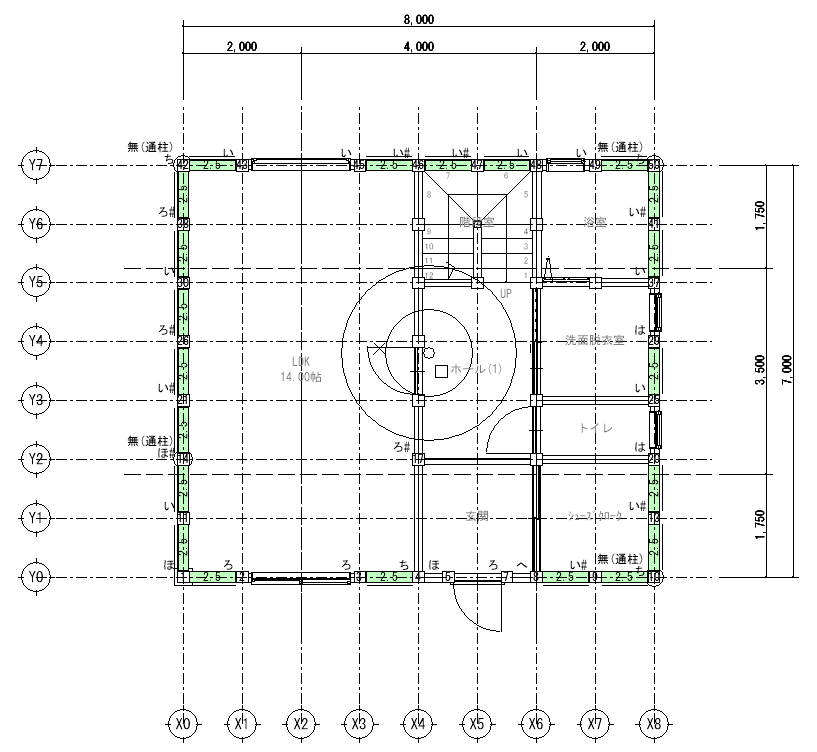

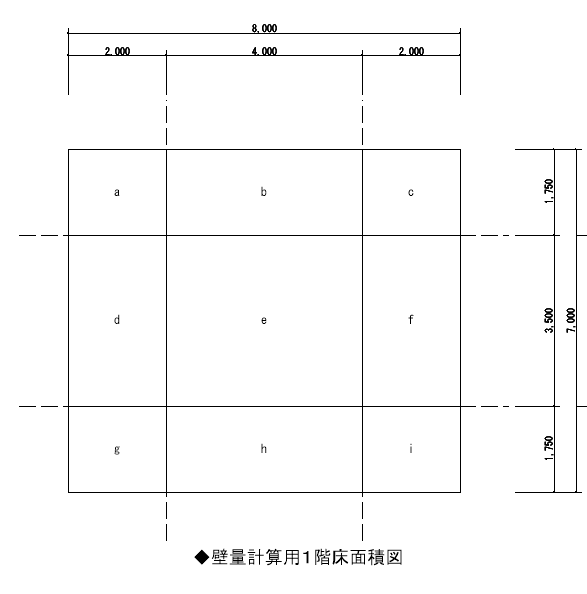

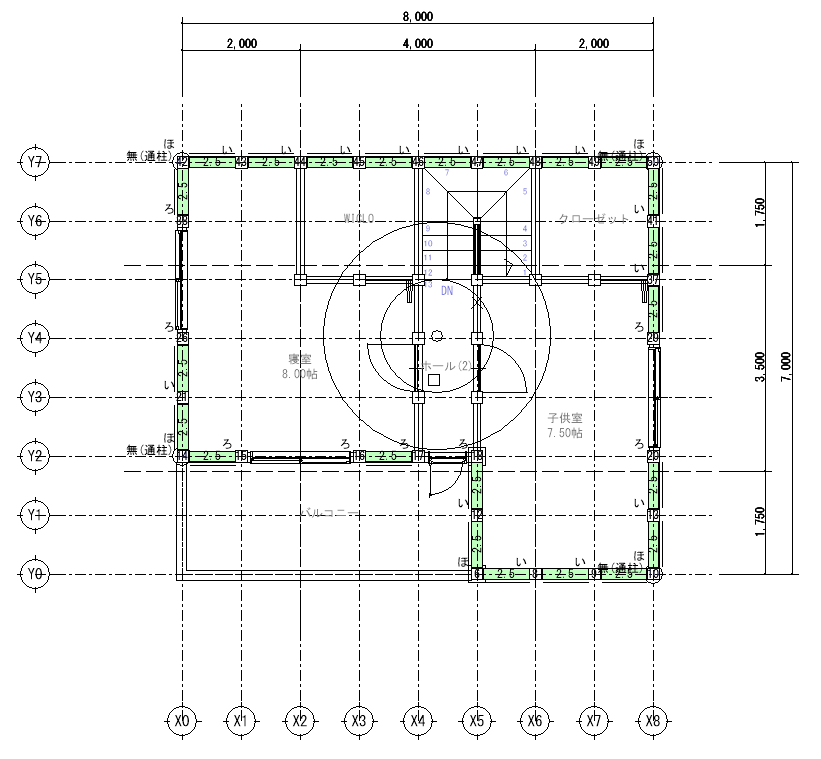

左図は1階平面図の外周部に耐力壁を配置した『1階耐力壁平面図』になります。こちらの壁量計算用床面積を求めていきます。

右図が壁量計算用の1階床面積図となります。

壁量計算用の床面積は8m×7m=56㎡となります

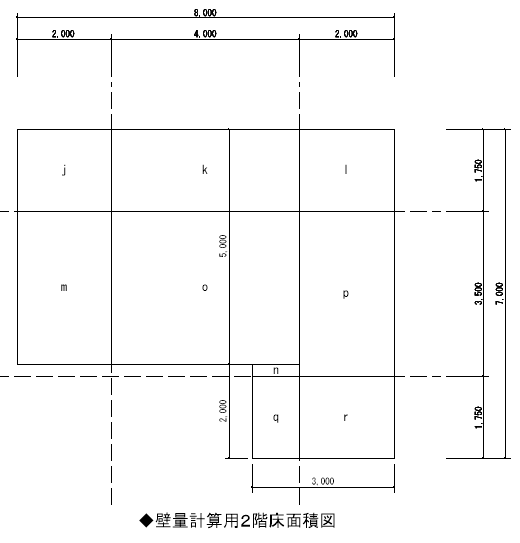

左図は2階平面図の外周部に耐力壁を配置した『2階耐力壁平面図』になります。こちらの壁量計算用床面積を求めていきます。

右図が壁量計算用の2階床面積図となります。

壁量計算用の床面積は8m×5m+3mx2m=46㎡となります。

必要壁量(地震力)

床面積が求まったら、まずは地震力に対して必要な耐力壁の量を計算します。

先ほど求めた壁量計算用床面積に地震力用係数を掛けます。今回は軽い屋根を採用します。

| 軽い屋根 (スレートなど) | 重い屋根 (瓦など) | |

| 2階 | 15 | 21 |

| 1階 | 29 | 33 |

| 平屋 | 11 | 15 |

| 床面積 (㎡) | 地震力用係数 (cm/㎡) | 必要壁量 (cm) | |

| 階 | ① | ② | ①x② |

| 2 | 46 | 15 | 690.00 |

| 1 | 56 | 29 | 1,624.00 |

地震力による必要壁量が求まりました。

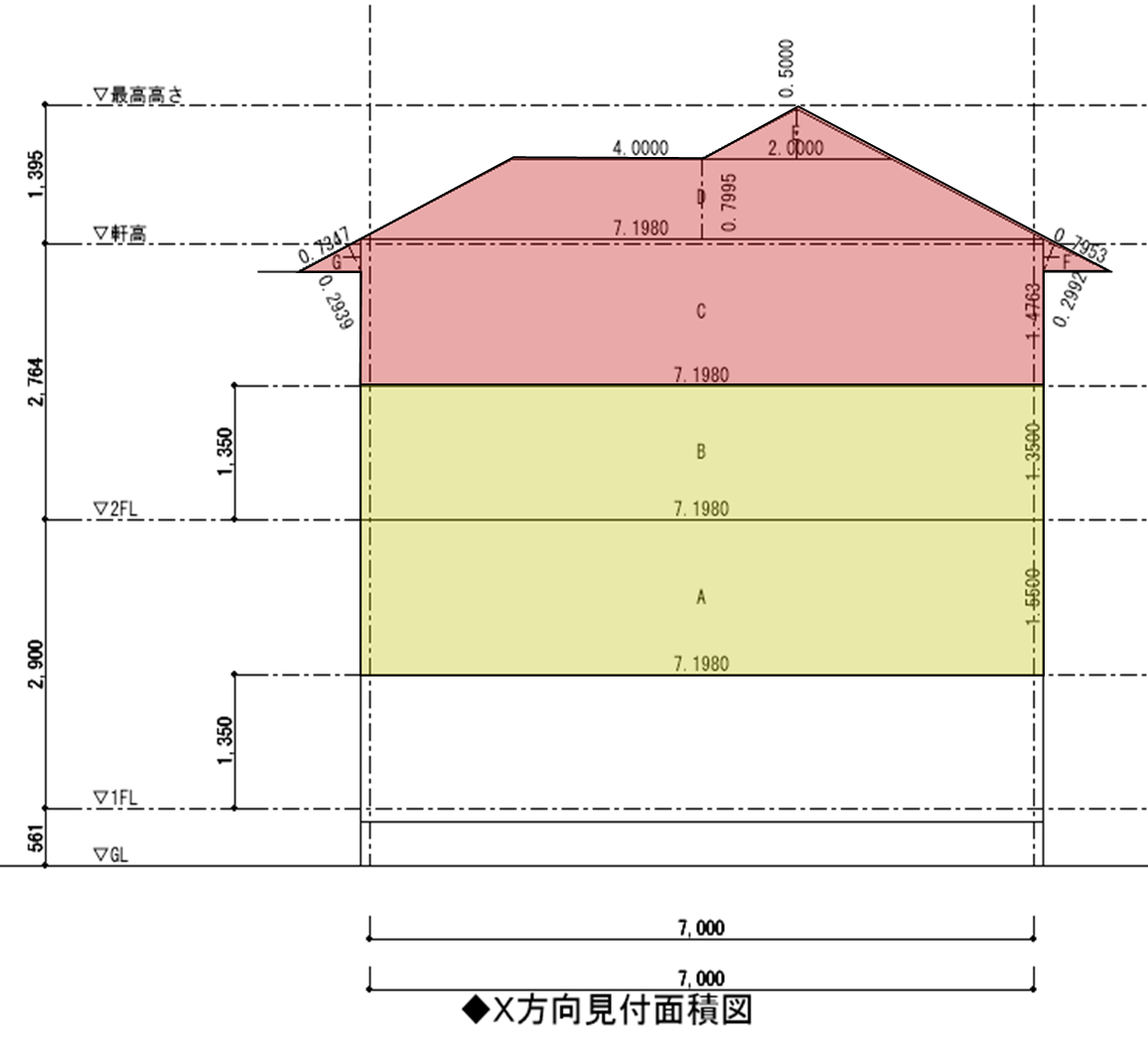

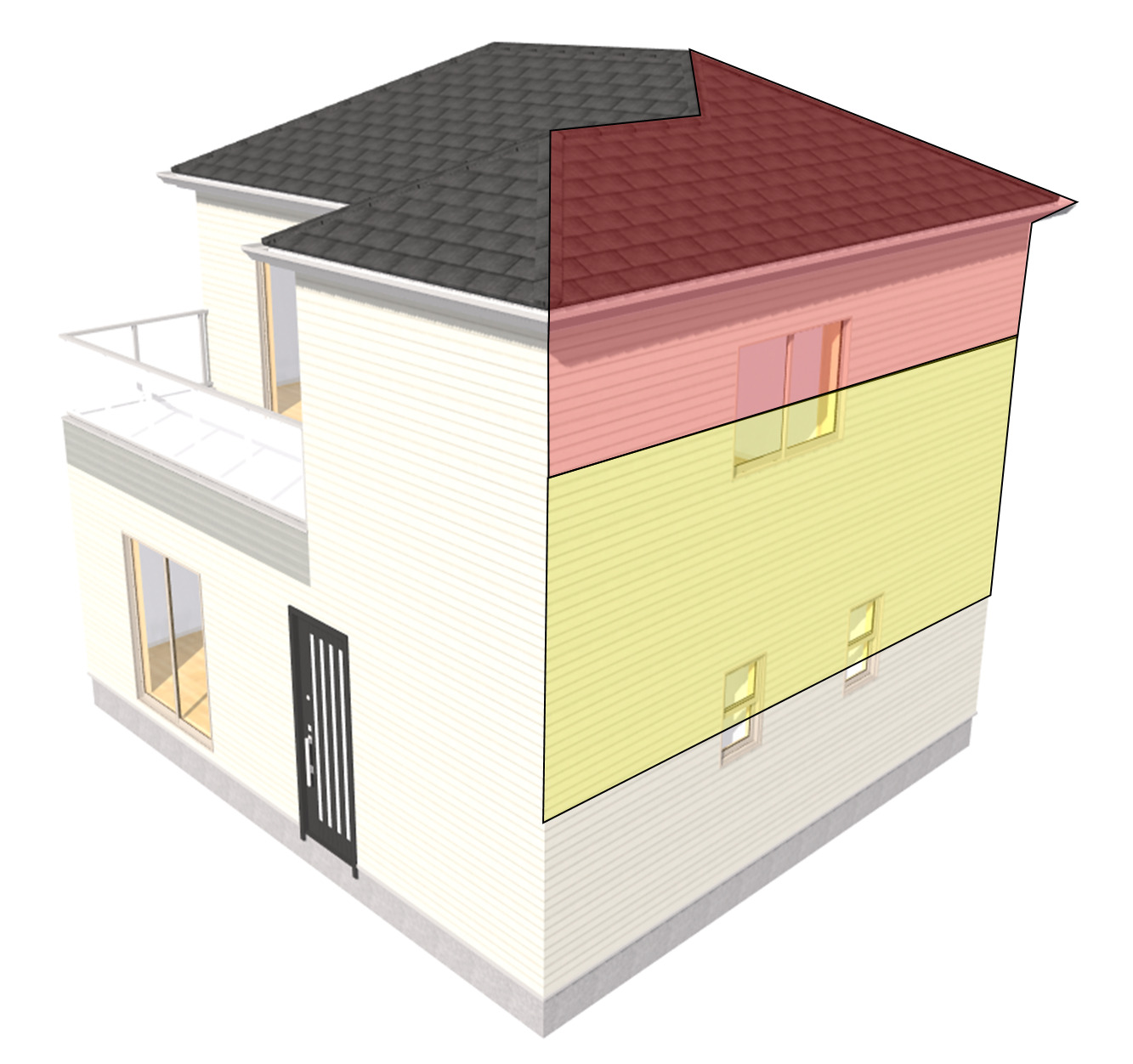

次に風圧力に対して必要な耐力壁の量を計算しますが、風圧力については、建物の見付面積を計算する必要があります。

建物の見付面積

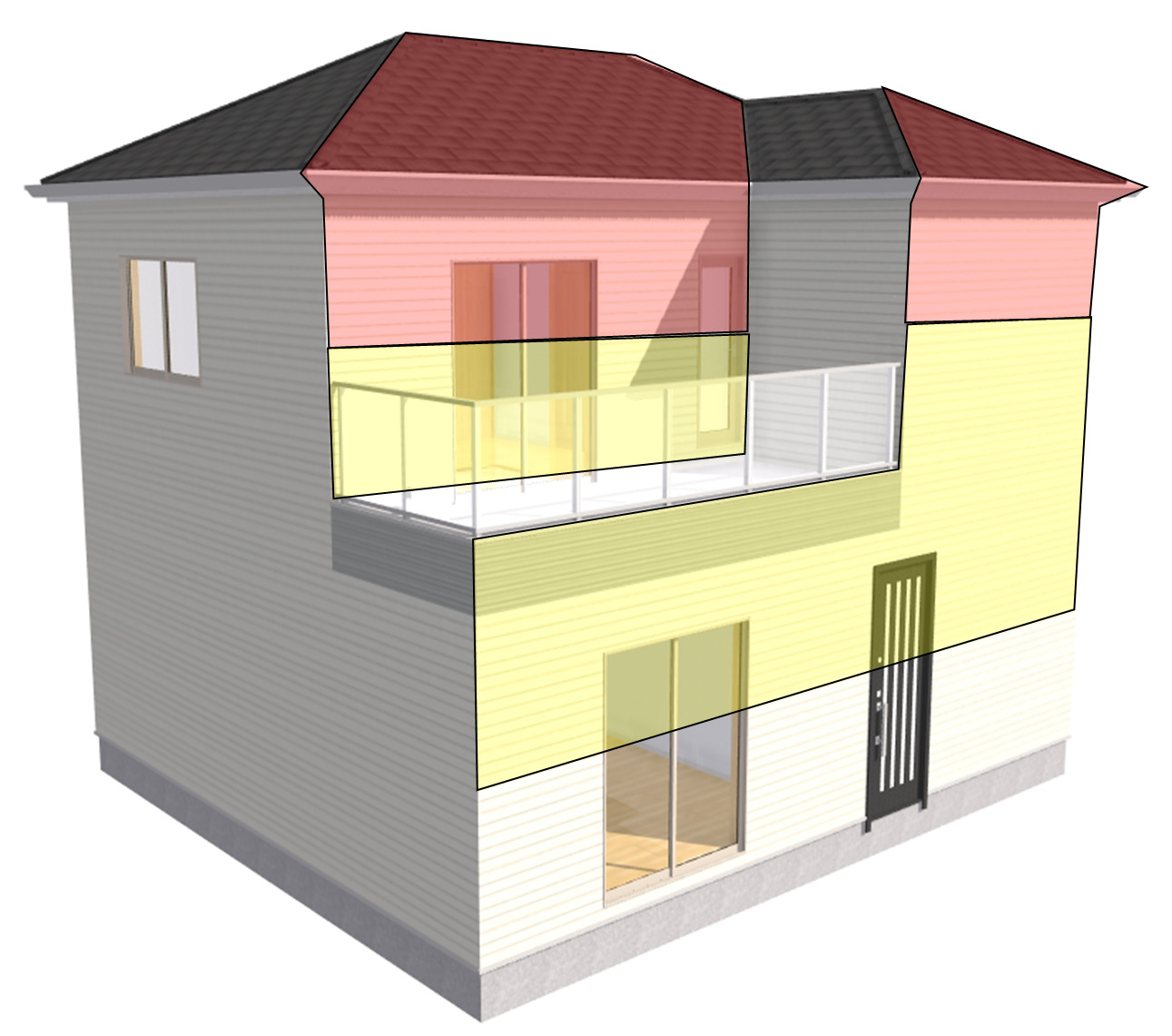

見付面積はX方向とY方向それぞれの面積を求めます。面積は垂直投影面積で、各階の床面の高さから1.35m以下の部分を除いた面積を求めます。イメージとしては、風が建物を押す範囲になります。

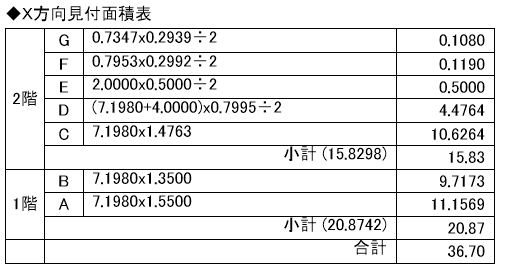

つまり、X方向の見付面積は、下パース図でいうと1階はイエロー部分+ピンク部分、2階はピンク部分になります。

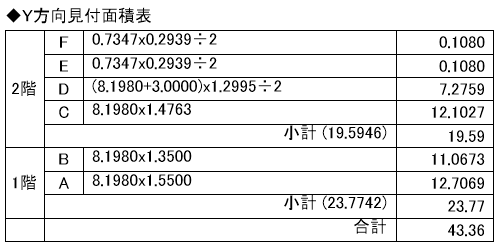

Y方向の見付面積は、下パース図でいうと1階はイエロー部分+ピンク部分、2階はピンク部分になります。

必要壁量(風圧力)

見付面積が求まりましたので、風圧力に対して必要な耐力壁の量を計算します。

先ほど求めた見付面積に風圧力用係数を掛けます。今回はその他地域を採用します。

| 特定行政庁が特に強い風が吹くと定めた地域 | 51~75 |

| その他の地域 | 50 |

| 階 | 方向 | 見付面積 (㎡) | 風力用係数 (cm/㎡) | 必要壁量 (cm) |

| ① | ② | ①x② | ||

| 2 | X | 15.83 | 50 | 791.50 |

| 2 | Y | 19.59 | 50 | 979.50 |

| 1 | X | 36.70 | 50 | 1,835.00 |

| 1 | Y | 43.36 | 50 | 2,168.00 |

風圧力による必要壁量が求まりました。

最後に

今回は壁量計算の必要壁量について計算しました。

どうだったでしょうか。掛け算や割り算、足し算で計算できたので簡単だったのではないでしょうか。

次回は、壁量計算の存在壁量について計算します。