建築『無窓居室』

窓などの開口部のある部屋でも、開口部の条件が一定の基準を満たさない場合、建築基準法上の『無窓居室』となります。

『無窓』は、「採光」「換気」「排煙」の3つの観点から判断します。

「採光上」と「換気上」の無窓居室は、それぞれに有効な開口面積が、居室床面積の1/20未満の居室となります。

住宅等の居室は、法28条により1/7以上の採光が確保されるので、「採光上の無窓居室」には該当しません。

「排煙上」の無窓居室は、排煙に有効な開口部面積が、居室床面積の1/50未満の居室となります。

無窓居室があると、災害時の危険性が高くなるため、防火や避難、構造などの規定で制限が厳しくなり、より安全性を高めた代替措置が求められます。

代替措置

採光上の無窓居室では、①非常用照明設備を無窓居室および避難経路に設置(令126条の4)、②無窓居室から直通階段への歩行距離[30m以内](令120条)が生じます。

換気上の無窓居室では、①自然換気設備、機械換気設備または空気調和設備の設置が生じます。

排煙上の無窓居室では、①排煙設備の設置(令126条の2)が生じます。

進入経路上の無窓居室(法35条)では、①非常用進入口の設置が生じます。

内装制限上の無窓居室(法35条の2)では、①無窓居室とそこから地上に通じる廊下や階段、その他通路の壁、天井の室内に面する部分の仕上げを「準不燃材料」にしなければなりません。(令128条の5)

構造制限上の無窓居室(法35条の3)では、①無窓居室を区画する主要構造部を「耐火構造」か「不燃材」としなければなりません。

敷地・道路に関する無窓居室(法43条3項3号)では、①無窓居室として、地方公共団体の条例で、前面道路の幅員、接道長さと道路の関係について、制限が付加される場合があります。

↓この本も参考にしています。

消防『無窓階』

消防法施行規則に定める避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階を消防法上の『無窓階』となります。

無窓階の定義は、11階以上と10階以下で異なります。

10階以下の場合

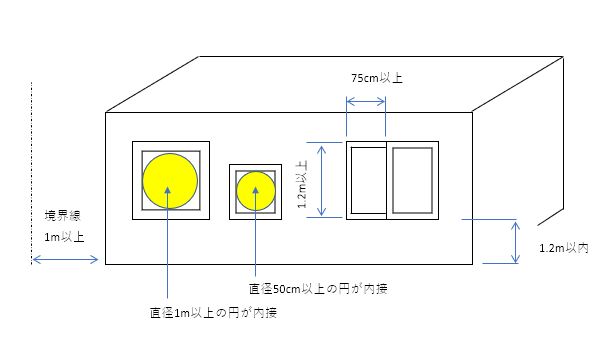

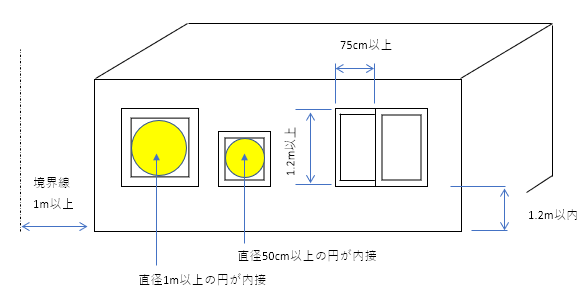

直径1m以上の円が内接することが出来る開口部(又は、幅≧75cm、高さ≧1.2mの開口部)を2以上有し、かつ、直径50cm以上の円が内接できる開口部とし、その開口部の合計が床面積の1/30以下の場合、無窓階となります。

11階以上の場合

直径50cm以上の円が内接できる開口部を有効開口部とし、その開口部の合計が床面積の1/30以下の場合、無窓階となります。

開口部の構造は『消防活動しやすいように』

①床面から開口部下端までの高さは、1.2m以内であること。

②道または道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものであること。

③格子その他の内部から容易に避難できる構造とすること。かつ、外部より開放または容易に破壊し進入できるものであること。

④開口のため常時良好な状態に維持されていること。

無窓階になるとどうなるのか

消防設備の設置基準が厳しくなります。

例えば、共同住宅でいうと消火器設置が床面積150㎡以上の場合に設置義務が生じますが、無窓階の場合は50㎡以上となります。

屋内消火栓では、床面積700㎡以上の場合に設置義務が生じますが、無窓階の場合は150㎡以上となります。

まとめ

『無窓』について、建築基準法上の『無窓居室』と消防法上の『無窓階』について、紹介しました。

建築と消防で『無窓』の意味合いが異なるので注意しましょう。

建築では居室単位で判定していますが、消防では階を単位として無窓判定をしています。

また、どちらも災害時の危険性を高めるため、建築では内装制限や構造制限。消防では消防用設備の強化など、規制が厳しくなることを知っておきましょう。

↓この本も参考にしています。