高さ制限とは

建築基準法において、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めることです。高さ制限は5種類あります。

今回は、計算方法は知っていてもどこから高さを計るか、わかりにくい北側斜線と道路斜線について紹介します。

高さの算定

建築物の高さは、原則として平均地盤面(平均GL)から建築物の最頂部までの高さをいいます。

道路斜線は、前面道路の路面の中心からの高さをいいます。

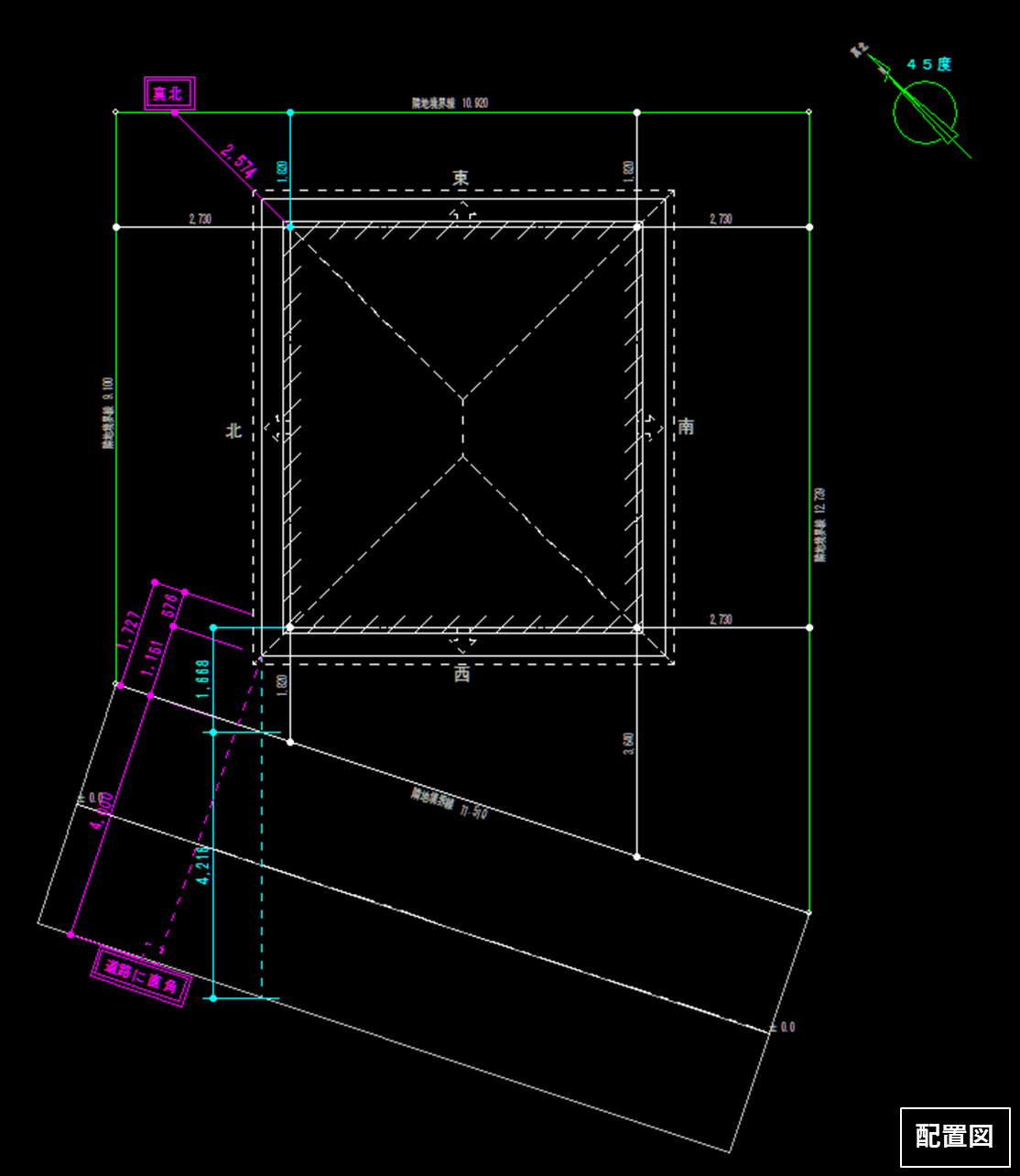

水平距離について(配置図)

配置図の方位は北西に45度傾いています。

・北側斜線は真北方向からの水平距離で高さを求めます。

・道路斜線は道路に直角の水平距離で高さを求めます。

下図のピンク色が水平距離の位置となります。

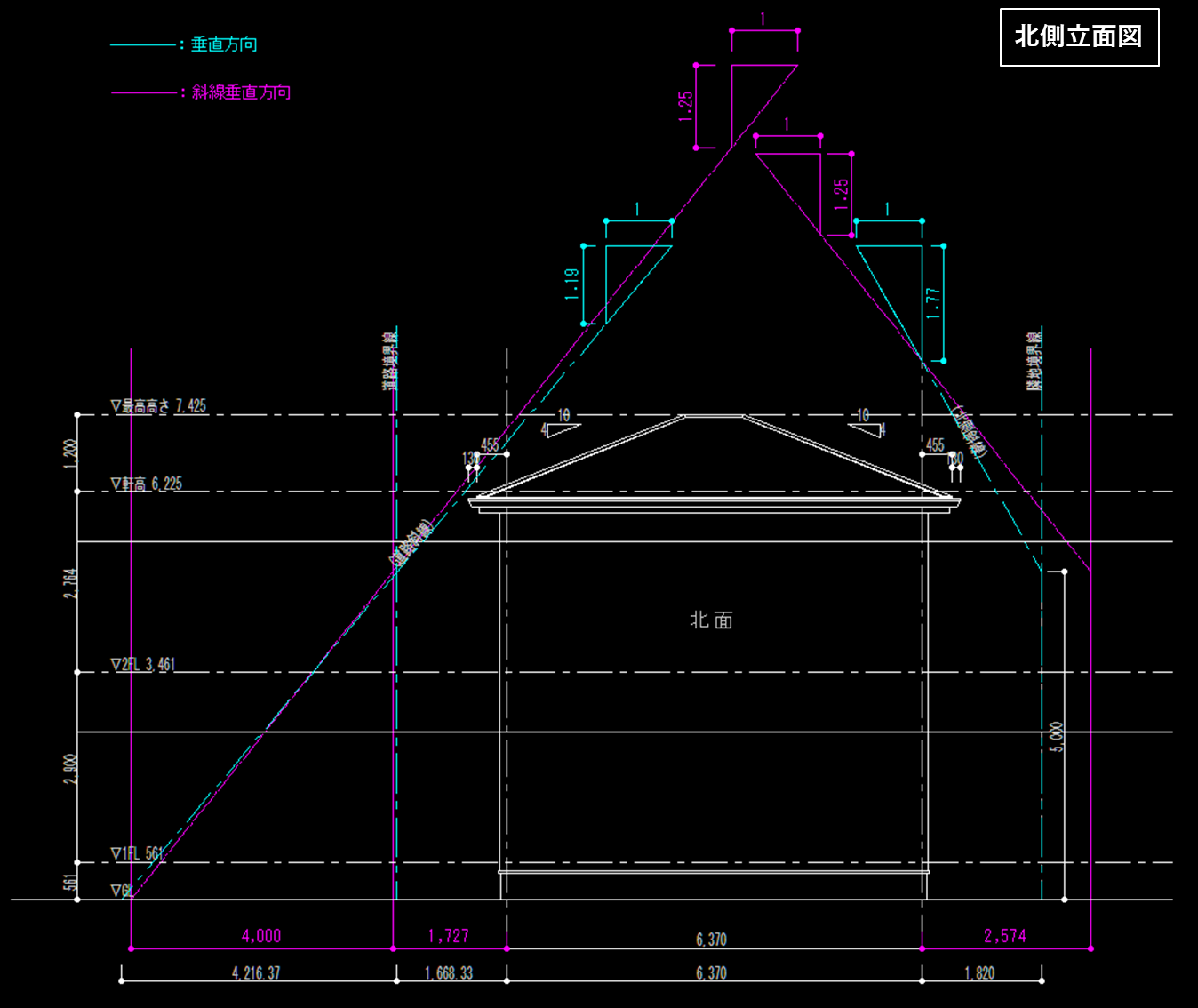

勾配について(立面図)

立面図で境界線の位置を確認します。

真北方向からの水平距離と道路に直角の水平距離を図面に記載します。(ピンク色)

外壁ラインで求めた境界線は水色なので、勾配が異なります。水平距離の位置に注意しましょう。

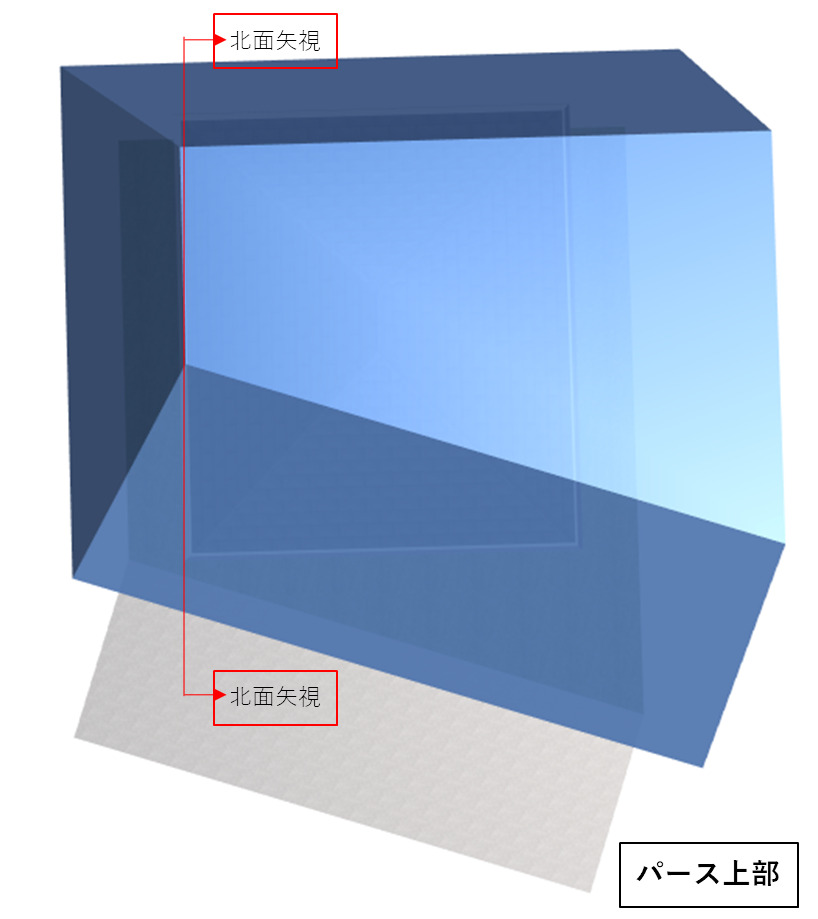

上部から見たパースイメージ

上空から見た斜線制限の範囲を見てみましょう。

北側斜線は真北方向から1.25倍の勾配、道路斜線は道路に直角方向から1.25倍の勾配で描いたパースになります。

北面矢視の位置では勾配が急なことがわかります。 水平距離を間違えてしまうと高さ制限の結果が変わってしまうので注意しましょう。

最後に

北側斜線と道路斜線の水平距離について紹介しました。

北側斜線は真北方向、道路斜線は道路に直角方向からの水平距離になります。

単純な矢視ではないので注意しましょう。

↓この本も参考にしています。

リンク