はじめに

今回は、排煙窓の「高さ」に注目して、その計算方法や設置基準についてご紹介します。

排煙窓は面積だけでなく、設置する高さもとても重要なんです。

なぜ排煙窓の高さが大切なの?

火災時、煙は空気より軽いため、天井付近にたまりやすい性質があります。

そのため、排煙窓はできるだけ高い位置に設置することで、効率よく煙を外に逃がすことができます。

排煙窓の種類

- 手動式:避難時に人がレバーやハンドルを使って開けるタイプ。

- 自動式:火災報知器や熱感知器と連動して自動で開くタイプ。

- 電動式:ボタンやリモコンで遠隔操作できるタイプもあります。

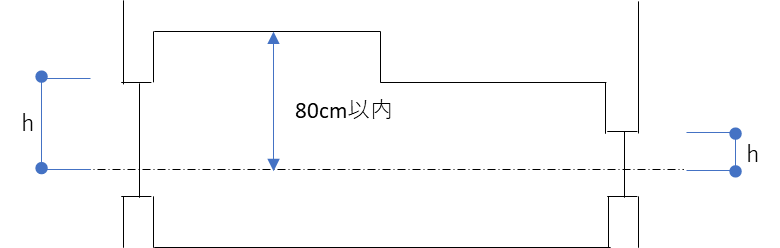

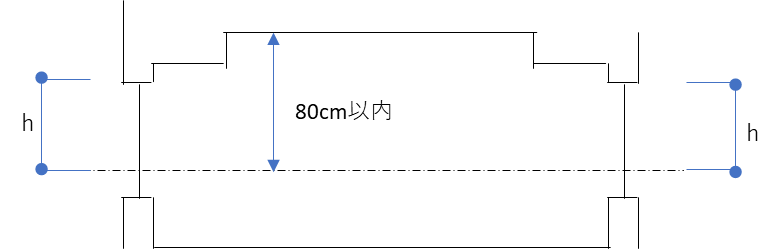

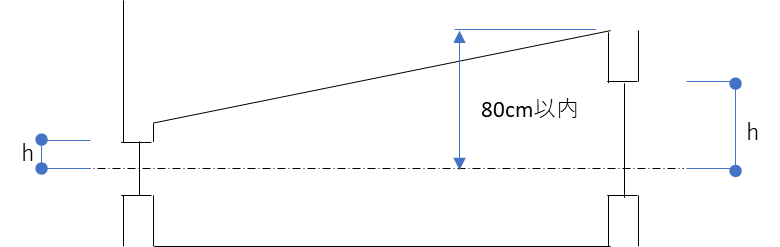

排煙窓の有効開口と天井からの距離

建築基準法施行令 第126条の2(排煙設備)より

有効開口として認められる排煙窓の位置には、以下のような基準があります:

- 開口部の上端が天井または天井面から80cm以内にあること

つまり、天井面から80cm以内にある開口部のみが「有効開口」として計算できるということです。

具体例

- 天井高さが2.5mの場合、窓の上端が天井から80cm以内(=床から1.7m以上の位置)にあれば、その部分が有効開口として認められます。

- 逆に、窓の上端が天井から80cmより離れている場合、その部分は有効開口面積に含めることができません。

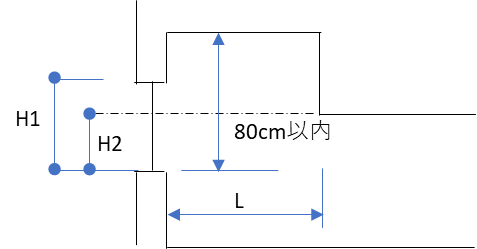

天井高さが違う場合の有効開口部

天井高さに段差がある場合

天井高さに段差が複数ある場合

天井高さが斜めの場合

天井高さが窓にかぶさる場合

L≧80cmならばH1を有効とする。

L<80cmならばH2を有効とする。

まとめ

排煙窓の有効開口面積として認められるのは、「開口部の上端が天井から80cm以内」にある部分のみです。

煙が天井付近にたまったとき、効率よく外に排出できるようになっています。

そのため、天井高さが異なる場合は最も天井が高い位置で計算するように考えましょう。

特性行政庁により扱いが異なる場合があります。

必ず審査機関に確認するように注意しましょう。

↓この本も参考にしています。

リンク

↓この本も参考にしています。

リンク