はじめに

土木工学科を卒業し、建築のことを全く知らなかったけれど一級建築士に合格出来ました。

もちろん図面を書いたこともなかったけれど、その経験から製図の勉強方法について、ご紹介します。

実績

| 年度 | 計画 | 法規 | 構造 | 施行 | 総得点 | 製図 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2002年度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 二級建築士合格(S資格) |

| 2003年度 | 13 | 23 | 16 | 17 | 69 | ランク4 | 製図不合格(S資格) |

| 2004年度 | ー | ー | ー | ー | ー | ランク3 | 製図不合格(S資格) |

| 2005年度 | 17 | 23 | 18 | 9 | 67 | ー | 施行足きり12点不合格(G物語) |

| 2006年度 | 13 | 19 | 13 | 15 | 60 | ー | 総得点63点不合格(G物語) |

| 2007年度 | 11 | 21 | 18 | 15 | 65 | ― | 計画足きり12点不合格(G物語) |

| 2008年度 | 16 | 20 | 17 | 17 | 70 | ランク1 | 合格(N学院) |

当時、学科に合格すると製図試験のチャンスは2回でしたが、現在は3回受験することが可能です。

製図の勉強環境について

製図は実技試験で試験時間内に図面を仕上げる必要があります。

建築の知識というよりは、図面を時間内に書くスピード力とプランニング力を求められる試験です。

建築の知識があることは学科合格で証明済ですからね

独学や通信教育は、何度か受験されている方か受験仲間と交流がある方なら可能だと思います。

通常は資格学校に通って学ぶのが近道だと思います。

①色々なパターンの課題に取り組めて解説を詳しく学べる

②他の受講生のプランや考え方を学べる

③図面の書き方のテクニックや他の受講生のテクニックを学べる

④図面の採点結果や悪いところを学べる

⑤情報量が豊富にそろう

⑥質問ができる

学校に通うにせよ独学でやるにせよ、図面を時間内に書けるスピードがないと土俵に上がれません。

何度も図面を書いてトレーニングしましょう。

勉強の考え方について

①初受験の人、資格学校で教えてくれることを信じて取り組みましょう。

S資格やN学院など、どこに行くかは正直どっちでも構いません。

15年以上前は、試験問題と同じ問題を当てた学校があったようです。

ウラ事情はわかりませんが、色々な情報に惑わされず取り組みましょう。

正直、働きながら時間のない中で製図対策するので、うまく行けば合格できるレベルになれると思ってください。学校に行って学んでいても100%合格レベルに達することは困難です。

なので、何回も学校に通って受験を繰り返す人もいます。

②2回目以上の人、100%合格を目指すなら学校だけの勉強ではダメです。

初受験の人より早く製図対策を開始できますが、課題が発表されてからの時間はあまり変わりません。

なので、課題について学校で教えてくれる内容はさほど大差はありません。

しかし、初受験の人と違い、どんな問題が出ても合格できる力をつけなければなりません。

↓参考書で学びたい方にお勧め

↓以下のウラ指導サイトでは学校とは違った教育方法でお勧め

2008年の製図実績

一級建築士製図試験について報告です。

大阪府立大学での受験では、机を2つ使えたので物を置く場所がありました。

年代によっては机1つの場合がありますので、台を持っていったり色々工夫していました。

受験会場はこんな感じでした。

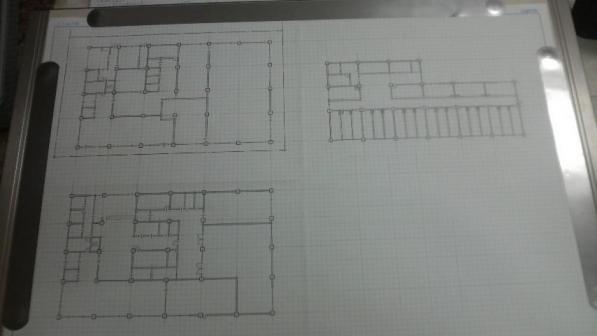

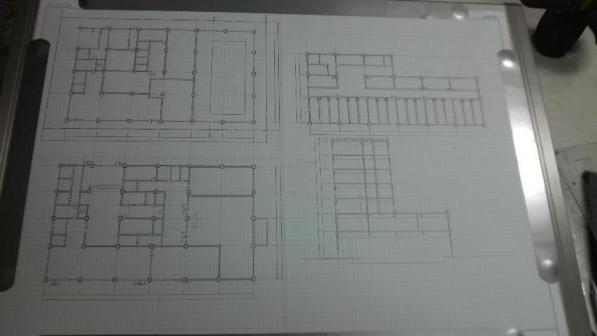

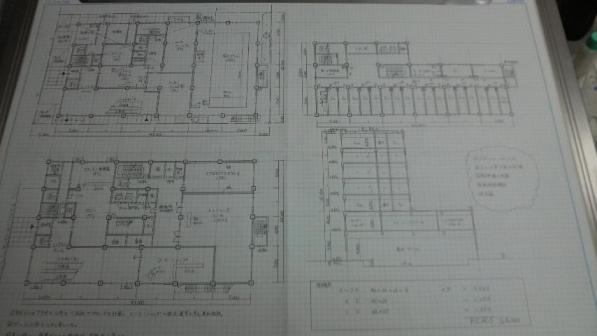

試験問題の復元図面

正直、大きな減点はないプランに仕上がったので、テストが終わった瞬間に合格したと思いました。

プランニングに2時間、作図に2時間半、設計主旨に30分くらいで、時間に余裕がありました。

試験で役立ったもの

①ベビーパウダー:図面用紙に少し振っておくと図面が黒くならない。しかも良い匂いがするので採点者に良い印象を与えるかもしれません。

②クルトガ:シャーペンの芯先が潰れにくいのでキレイな文字が書ける。文字をまとめて書くときに使用すると良いでしょう。

③養生テープ:製図板を机に固定できる

④作業服:胸ポケットや腕に蛍光ペンやスケールを刺せるので道具選びに迷わない。

最後に

一級建築士の製図勉強方法についてご紹介しました。

初受験の方は資格学校1択、2回目以上の人は資格学校+ウラ指導サイトをオススメいたします。

働きながら製図対策することは本当に大変です。自分が採点できるレベルになることが100%合格につながりますので、学科同様諦めずに頑張っていきましょう。