建築

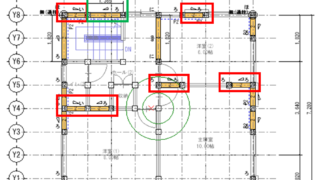

建築 【2025年法改正】木造 初めての壁量計算⑧(偏心率)

はじめに

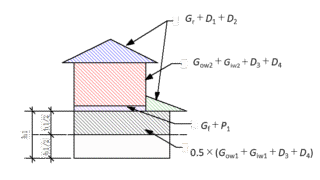

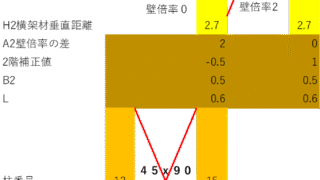

建築基準法では、偏心率計算を求める規定が2つあります。

1.令46条1項に対応したH12建告1352号(告示1352号ただし書き計算)許容応力度計算を行わず、単独で偏心率計算を行う場合を意味しています。

2.令...

建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築  建築

建築